农药行业出海风险重重,如何破局?

以下为作者报告《农药行业海外贸易风险分析与应对策略》中的相关内容:

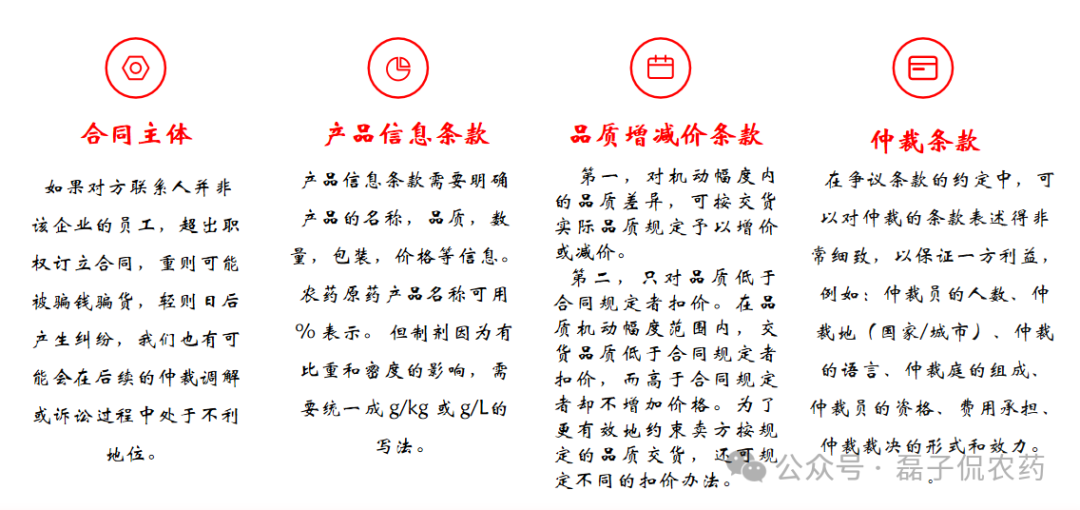

合同主体不明确:若签约人无企业授权,可能导致合同无效或后续纠纷;

产品信息模糊:农药原药与制剂的计量单位需明确(如原药用“%”,制剂用“g/kg”或“g/L”);

品质争议:合同需约定“品质增减价条款”,例如仅对低于标准的货物扣价,避免卖方钻空子;

签约前核实对方资质,要求提供授权文件;

细化产品参数与检验标准,约定第三方检测机制;

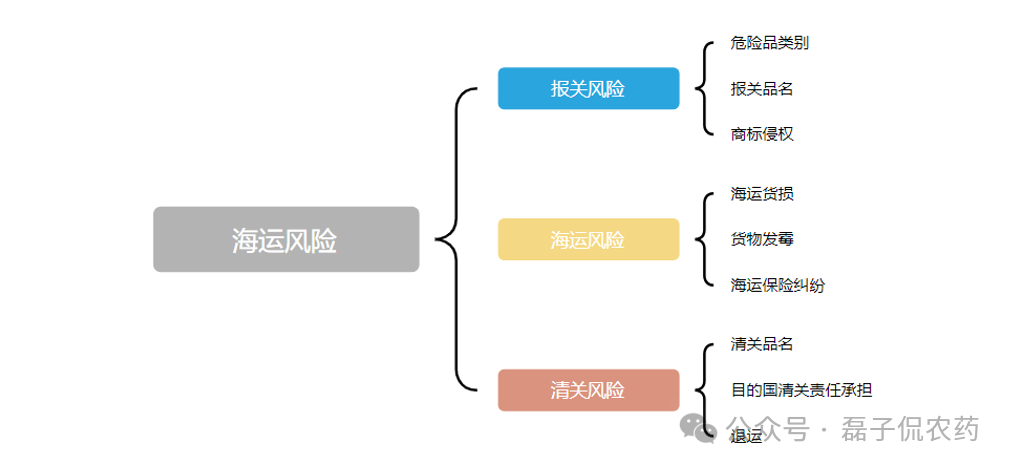

运输延误:红海航线因地缘冲突频繁变更,鹿特丹、上海等大港拥堵加剧;

货损污染:包装破损导致农药泄漏,或温湿度失控引发潮解结块;

合规漏洞:MSDS文件缺失、集装箱混装未隔离,可能被港口扣押;

保险盲区:未投保战争险,途经中东等高危地区时风险骤增。

防控措施:

采用UN标准包装,全程监控温湿度;

选择信誉良好的货代,确保危险品申报文件齐全;

运输储存不当导致降解:农药在运输和储存过程中,受温湿度、光照等因素影响,易发生降解,导致杂质含量超标。

生产过程控制不严:部分企业在生产过程中,对原材料质量把控不严,导致杂质混入产品中。

检测方法不同:不同国家和地区采用的检测方法不同,如中国采用气相色谱法检测农药有效成分含量,而部分国家采用高效液相色谱法,导致检测结果存在差异。

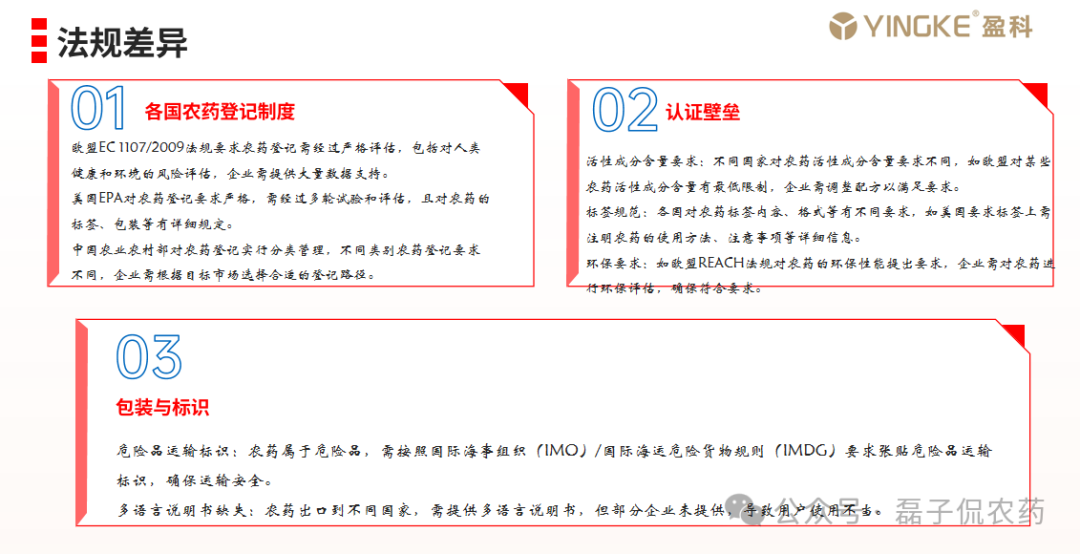

标准差异:各国对农药有效成分含量的标准不同,如欧盟对某些农药有效成分含量要求高于中国,企业需按照目标市场标准生产。

样品制作与实际生产不一致:企业在制作样品时,未严格按照实际生产工艺生产,导致样品与实际货物质量存在差异。

运输过程中的质量变化:农药在运输过程中,受外界环境影响,质量发生变化,导致与样品不符。

药害责任划分:

告知义务:美国麦草畏漂移案中,孟山都因未充分告知使用风险被判巨额赔偿;

按目标国标准调整配方,严格把控生产工艺;

在标签中标注多语言安全说明(包括安全间隔期);

化合物专利:仿制原药在专利期内上市,面临天价赔偿;

用途专利:拓展新作物/害虫应用时,需规避已有专利范围。

提前在核心市场注册专利与商标,构建“护城河”;

与供应链签订保密协议,防范代工厂泄露配方;

建立全球化产能布局,分散单一市场风险;

避免与同行签订价格协议,保持独立定价权;