中非合作,农药植保赋能农业现代化征程

发布时间:2024年09月09日 来源:中国农药工业协会标准官网

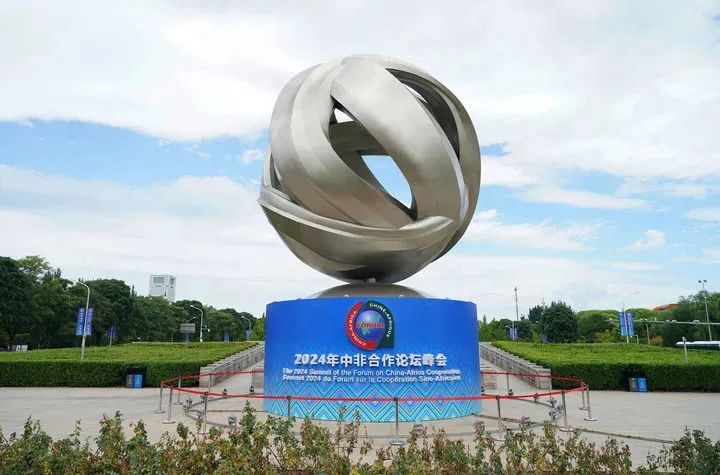

9月4日至6日,2024年中非合作论坛北京峰会举行。本次峰会是继2018年中非合作论坛北京峰会后中非领导人再次相聚北京,双方围绕“携手推进现代化,共筑高水平中非命运共同体”的主题,共叙友情,共商合作,共话未来。农业一直是中非合作的优先领域和重要利益交汇点。近年来,中国在非洲积极推广杂交水稻、菌草等农作物种植,派遣农业专家提供技术援助与培训,并不断扩大对非洲农产品市场的开放程度……随着在减贫惠农、经济贸易、技术创新等领域合作的持续深化,中非已成为追寻实现农业现代化道路上携手前行的同路人。消除贫困是人类的共同使命,也是中非人民的共同心愿。翻开中国脱贫的成绩簿,一项亮眼的数据写在最前面:经过8年持续奋斗,中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务,实现现行标准下近一亿农村贫困人口脱贫,提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。实现自身脱贫的同时,中国一直是世界减贫事业的积极倡导者和中非减贫合作的有力推动者。从“十大合作计划”到“九项工程”,减贫始终是中非合作的重要组成部分。在中非共同实施“九项工程”的“减贫惠农工程”项目下,一个个“小而美”的合作项目承载中国的发展经验,惠及非洲民生。在布隆迪,以2023年度“感动中国人物”之一——援非农业专家杨华德为代表的中国专家组,持续开展杂交水稻示范种植,将当地水稻单产从每公顷2.5吨左右提升到9~10吨,并成功探索出以“生产性投入基金”推广杂交水稻种植的模式,带动示范村村民全部脱贫。许多村庄一改之前的贫瘠面貌,村民感慨:“今天生活是过去不敢想的,是中国专家组让我们富起来的。”2018年12月,中国援布隆迪高级农业专家组和当地村民庆祝即将到来的丰收。资料图在卢旺达,中国援助的农业技术示范中心将菌草技术引入当地,通过培训培养菌草专业本土化人才,扶持50多家生产食用菌菌袋的企业,从事食用菌培育的当地农户超过4000户,带动整个产业链3万多人就业。来自中国的菌草,从此在卢旺达被称为“幸福草”。在坦桑尼亚,中国农业大学教授李小云团队通过引入玉米大豆套种技术,提升大豆产量,还将豆制品的加工方法传授给农民,推动大豆价值链的发展。“小豆子 大营养”项目在帮助当地人改善营养状况的同时,也有效推动了减贫。靠着种大豆、卖豆浆的收入,当地农户奥马里·哈约开起了一家小餐厅,像他一样,更多当地农户走上了中国专家引领的致富路。“在‘减贫惠农工程’中,中国立项实施47个减贫和农业项目,培训近9000人次农业人才,推广300多项先进适用技术,惠及非洲100多万小农户。中国菌草技术带动当地数十万人增收,中国杂交水稻推动非洲多国水稻产量从每公顷平均2吨提升到7.5吨,中方专家设立水稻减贫示范村让‘人人有所食、人人有储蓄’成为现实。”外交部发言人林剑在回答关于中非减贫合作的提问时这样说。营养丰富的肯尼亚牛油果、甜味浓郁的贝宁菠萝、风味独特的卢旺达咖啡……越来越多的非洲农产品正成为中国人餐桌上的常客。国人“菜篮子”“果盘子”逐渐丰富的背后,有中非农产品贸易蓬勃发展的有力支撑。2021年,在塞内加尔举行的中非合作论坛第八届部长级会议期间,中国宣布为非洲农产品开辟“绿色通道”,加快推进非洲优质农食产品检疫准入进程,之后已有来自11个国家的16种非洲农产品由此获益,顺利进入中国市场。除了“绿色通道”,中国降低对特定非洲国家和产品的关税,从而带动了更多非洲农业产品的对华出口。“我衷心感谢中国政府一直坚定不移地开放市场,使得包括卢旺达在内的众多非洲国家,在过去能够享受98%以上产品免关税进入中国市场的优惠政策。”卢旺达私营企业协会主席弗朗索瓦丝·珍妮·穆碧利基说。在本次中非农业合作论坛峰会上,中方宣布更进一步扩大市场开放,决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇,成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体,持续推动中国大市场成为非洲大机遇。随着非洲农产品源源不断地进入中国市场,中国企业亦积极迈出步伐,深入非洲大陆,中非经贸合作双向奔赴的步伐稳健而有力。“南非是中粮国际在非洲投资最大的国家,我们在当地开展农业种植、农业贸易、存储、加工和分销等业务,与广大南非农民建立了密切的合作关系,向他们提供来自国际的市场信息,指导他们采用更高产、更环保的种植技术,并帮助农民在最佳时机出售农产品,为促进非洲农粮资源参与国际市场提供了支持,也为满足非洲民众的粮食需求作出了一定贡献。”中粮国际副董事长、首席执行官董巍说。积极助力非洲农业现代化发展,中国对非洲国家农业投资规模不断扩大。据国家发展改革委区域开放司司长徐建平介绍,目前投资非洲农业领域的中资企业已经达到200多家,累计投资存量超过了10亿美元。从农资农机,到种养、加工、销售,再到智慧农业、电商贸易等,中国企业引领的农业新业态在非洲大陆落地开花。农业在非洲的发展中扮演着举足轻重的角色,是当地经济振兴和社会进步的基石,随着各国将农业发展置于国家战略的核心位置,对于农药等农业生产资料的需求亦随之攀升。这一趋势预示着非洲农药市场在未来将迎来巨大的增长潜力。而中国作为全球农药生产和出口大国,在这一领域具有不容忽视的影响力。与世界其他地区相比,非洲的农药使用量仍然相当低,2021年,非洲农药使用量仅占全球农药市场 4%。在非洲各国政府推行的农业发展计划和国际合作项目、及通过技术创新实现的种植模式转型等政策支持下,非洲农药市场呈现出显著的增长态势。人口红利、潜在的可耕地面积以及薄弱的基础工业使非洲农业和农化行业拥有巨大的发展潜力。非洲在农业领域的相对优势,以及各国政府比以往任何时候更加注重对农业领域的支持使得非洲的农药市场具有了巨大的发展潜力。随着传统区域农药市场的需求趋于稳定,未来非洲将成为跨国公司关注的焦点及新的区域增长点。由于非洲当地农业发展水平较低,对于高效、低成本的农药产品有着迫切需求,而中国拥有的农药产业优势如成熟的生产技术、完善的供应链管理和相对低廉的制造成本,近年来,中国对非洲的农药出口量持续上升,彰显了中非农业合作的加强以及中国市场对非洲农业支持的重要性。从中国农药的全球出口版图来看,东南亚、拉丁美洲和非洲是中国农药出口的主要目的地,这三个地区加起来占据了中国农药出口总量的近65%。

目前非洲国家农药进口通路主要有以下几种模式:第一:会展;第二:官方或半官方机构组织活动,涵盖拍卖会、集中采购等形式;第三:供应链渠道商,例如非洲本地的大型零售商等。

据悉,未来几年非洲农药市场将以5%的增长率持续扩张,市场潜力预测可达100亿美元。中国作为非洲农药进口市场的主要参与者之一,中国农药企业近年来积极开拓非洲市场,中国多家农药企业对于非洲市场多有涉猎,甚至部分农药企业已经在非洲市场建立起自己的农药加工工厂。

以深耕非洲农药应用升级的科赛基农为例,其作为一家集作物保护产品的研发、生产、销售及技术服务一体化,为全球用户提供高品质、专业化作物全程解决方案的集团化公司,自2003年成立伊始就开展了国际贸易业务,2010年在非洲设立首家海外子公司。目前,公司已经在非洲等众多地区成立了二十余家子公司。科赛基农海外子公司不是简单的将产品销售到当地,而是经过详实的市场调研,结合当地的气候特点和种植习惯等,用自己近三十年农化行业的经验和服务,做植物保护的“三甲医院”,切实帮助当地农民提高粮食产量。据据了解,日前科赛基农安哥拉子公司也已筹备完毕,产品登记工作正在进行,将为安哥拉农业的发展、农民的增产增收贡献力量。

国家主席习近平在中非合作论坛北京峰会开幕式上指出,中国和非洲占世界总人口的1/3,没有中非的现代化,就没有世界的现代化。在商务部国际贸易经济合作研究院西亚与非洲研究所研究员袁晓慧看来,非洲发展农业拥有得天独厚的自然禀赋,但受多种因素制约尚未充分释放发展潜力。中国是农业生产大国和消费大国,在技术、资金、市场等方面具有优势。中非农业合作广泛的互补性,也使双方成为各自农业现代化道路上无可替代的合作伙伴。近些年,中非农业合作不断提质升级。聚焦农业产业链发展和产品附加值提升,加强农业科技创新、技术转移等领域的深度合作,激发非洲自主发展潜力等逐渐成为中非农业合作的重点与目标方向。在中国遍地开花的“科技小院”模式开始走向非洲就是很好的例证。“‘科技小院’的核心议题在于探究以小农户为核心的农业发展路径。鉴于中国的农业发展道路与非洲的农业发展方向存在诸多相似之处,我们尝试将‘科技小院’模式引入非洲。目前,‘中非科技小院’项目为非洲12个国家连续6年培养了90余名农业绿色发展实践型人才,建立了适合非洲农业发展特点的实践型人才培养机制。”中国农业大学资源与环境学院副教授焦小强说,学生们回到非洲之后,很多都在非洲的农业生产一线开展研究工作,把中国的先进技术进一步推广应用。经过持续探索,中非双方在助推农业现代化方面形成了全方位的合作机制。2023年11月,在第二届中非农业合作论坛开幕式上,农业农村部发布了落实《中国助力非洲农业现代化计划》务实合作举措(2024—2026),包括深化农业发展战略对接和政策磋商、助力提升粮食产量、提升农业产业链和产品附加值等六方面内容。这一计划受到非方众多国家领导人的高度赞赏。在本次峰会开幕式上,习近平主席宣布将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。其中包含“兴农惠民伙伴行动”,即中方将向非洲提供10亿元人民币紧急粮食援助,建设10万亩农业标准化示范区,派遣500名农业专家,建设中非农业科技创新联盟。实施500个公益项目。鼓励中非企业“双向奔赴”投资创业,把产业附加值留在非洲,为非洲创造不少于100万个就业岗位……站在新起点,“十大伙伴行动”的提出,无疑将进一步推动中非农业合作的全面发展,助力双方共逐农业现代之梦。世界上最大的发展中国家与发展中国家最集中的大陆——中国与非洲,虽远隔重洋,必将一路并肩同行,共谱中非命运共同体建设的新篇章!

来源:农民日报等

部分文字及图片来源于网络,本文内容仅供学习、交流使用,不具有任何商业用途,版权归原作者所有,如有问题请及时联系我们以作处理;本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。欢迎投稿,留言联系小编。